【2025年10月更新】35歳初婚カップルの生命保険・家計設計|最新平均保険料と保障額・資産形成ポイント

- 2025年最新統計にもとづく平均保険料・必要保障額の明示

- ペアローン世帯の団信設計や保障分担の具体策・リスク補足

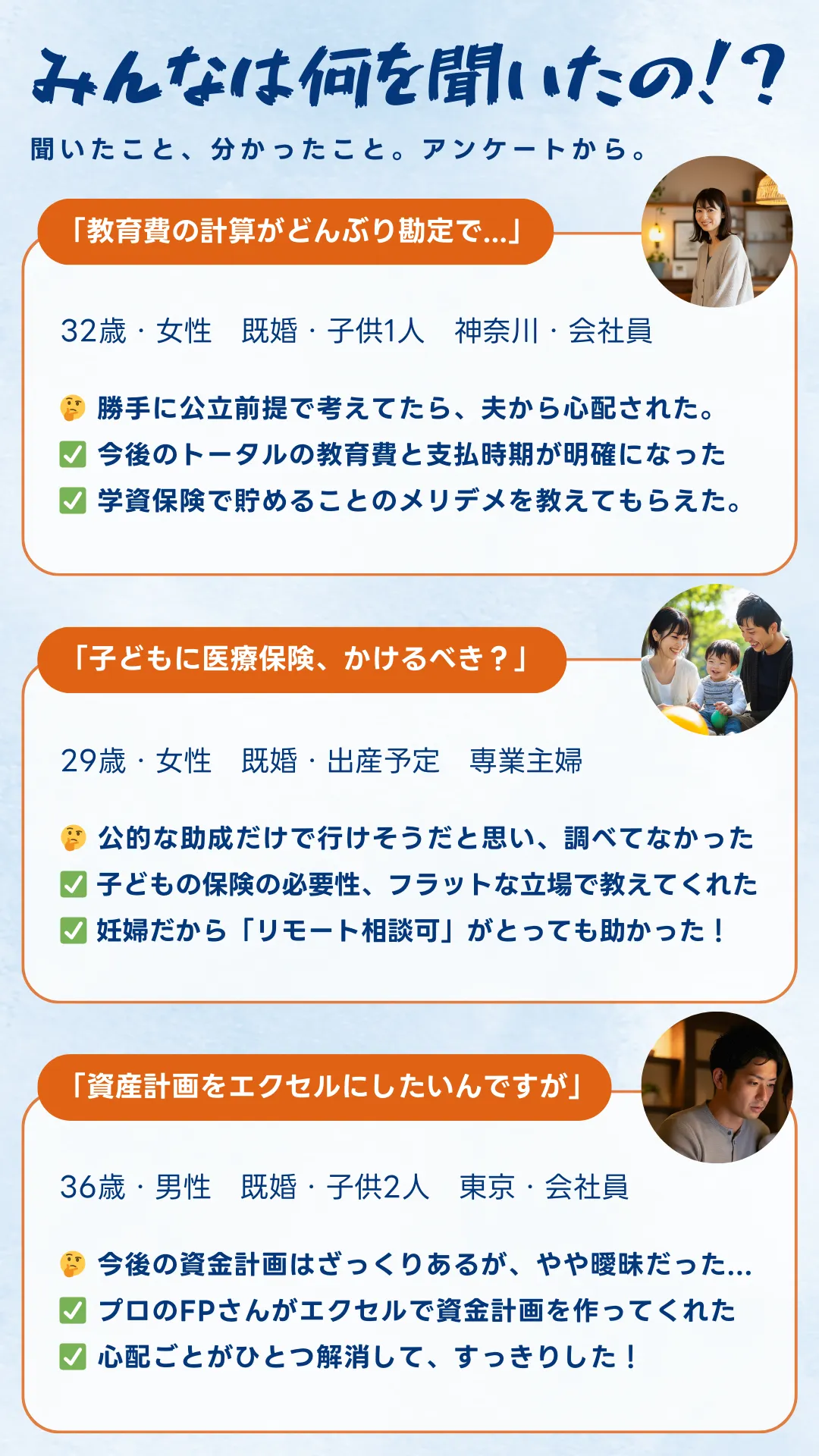

- FP相談活用と準備ポイントのアップデート、最新事例紹介

目次

晩婚化カップルが直面する三大支出と家計の現実

三大支出を乗り越えるための実践アクション

- 1夫婦どちらが主に収入を担うか、家計分担や将来設計を明確にする

- 2住宅・教育・老後資金のシミュレーションを行い必要保障額を定量化する

- 3共働き/片働き・年収差に基づき、それぞれの適正な死亡保障額を見直す

- 4団信(団体信用生命保険)や公的年金等の制度活用可否を家計全体で整理する

- 5毎年の収入・支出・資産状況を見える化し、キャッシュフロー表も作成する

2025年の必要保障額・保険料・加入率の最新基準

- 夫の死亡保障: 1,800万~2,400万円

- 妻の死亡保障: 600万~1,200万円

新しい保険設計のトレンドとFP相談活用

「保険・家計は何を基準に見直せば…?」FPに聞く

共働き・片働きそれぞれのリスク最適化と保険料水準

新NISAと住宅ローン、ペアローン世帯の最新注意点

モデルケース: 35歳初婚カップルの家計設計例

- 死亡保障…夫2,000万〜3,000万円+妻1,000万円目安

- 医療・就業不能保険…両者とも月2,000円前後でがん・特定疾病特約付加

- 教育資金…新NISA+児童手当・学資保険で年25〜40万円積立を想定

- 老後資産…iDeCo・企業DC・NISAに分散積立、年間拠出40〜60万円

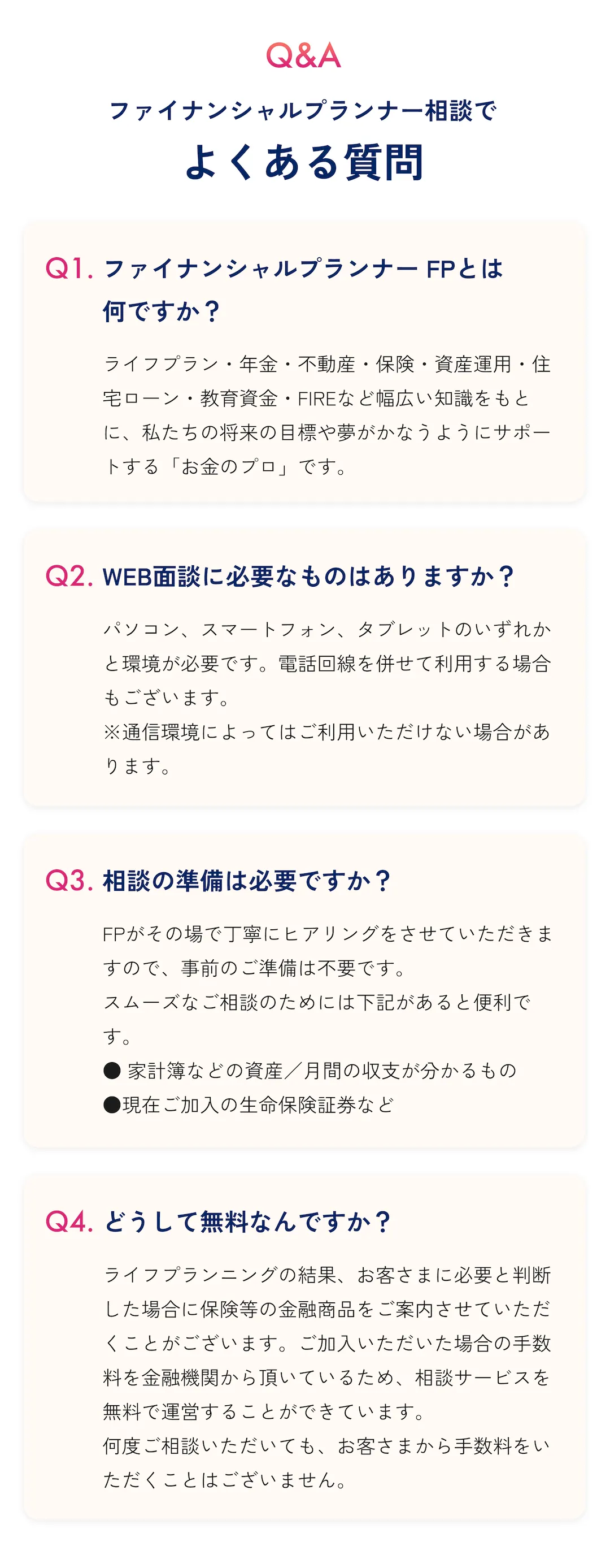

保険・家計設計の相談前に準備すべきこと

- 1家計簿・保険証券・貯蓄額一覧・ローン明細など現状が分かる資料をまとめる

- 2三大支出(住宅・教育・老後)と死亡/就業不能リスクの優先順位を書き出す

- 3必要保障額や保険料・積立額の目安を把握しておく(数値は上記参照)

- 4FP相談時には家族構成・今後のライフイベント予定と合わせて伝える

オンラインFP相談のリアルな効果・アップデート情報

「相談だけで納得できる?」FPに質問しました

生命保険・家計設計で失敗しやすい注意点

- 他人の保険設計や商品のまるごと真似は危険

- 終身保障の掛け過ぎ(目的限定活用が望ましい)

- 医療・就業不能特約の内容・期間を精査せず盲信

- 離職・出産・住宅購入・年収大幅変動時の見直しを怠る

- 夫婦間で支出・リスク・優先順位の共有漏れに注意

- 制度改定や新商品登場に適応できる柔軟な設計を心掛ける

2025年まとめ: 家計三段階防衛策

- まず夫婦で「将来像」と三大支出の優先順位を話し合う

- 中立的なFPによる数値シミュレーションで自分たちに最適なプランを細分化

- ライフイベントごと、年1〜2回のタイミングで保険・投資・資産配分を見直し“家計の急変”を避ける工夫を続けましょう

まとめ:重要ポイント

- 135歳初婚カップルは三大支出(住宅・教育・老後)の同時到来に備えることが必須

- 2必要保障額・年間保険料は手取り年収の5~7%、個別設計・定期見直しが重要

- 3共働き・片働き家庭・ペアローン世帯は特有リスクがあるためシミュレーション推奨

- 4新NISA・iDeCo・FP活用のハイブリッド設計が2025年の王道

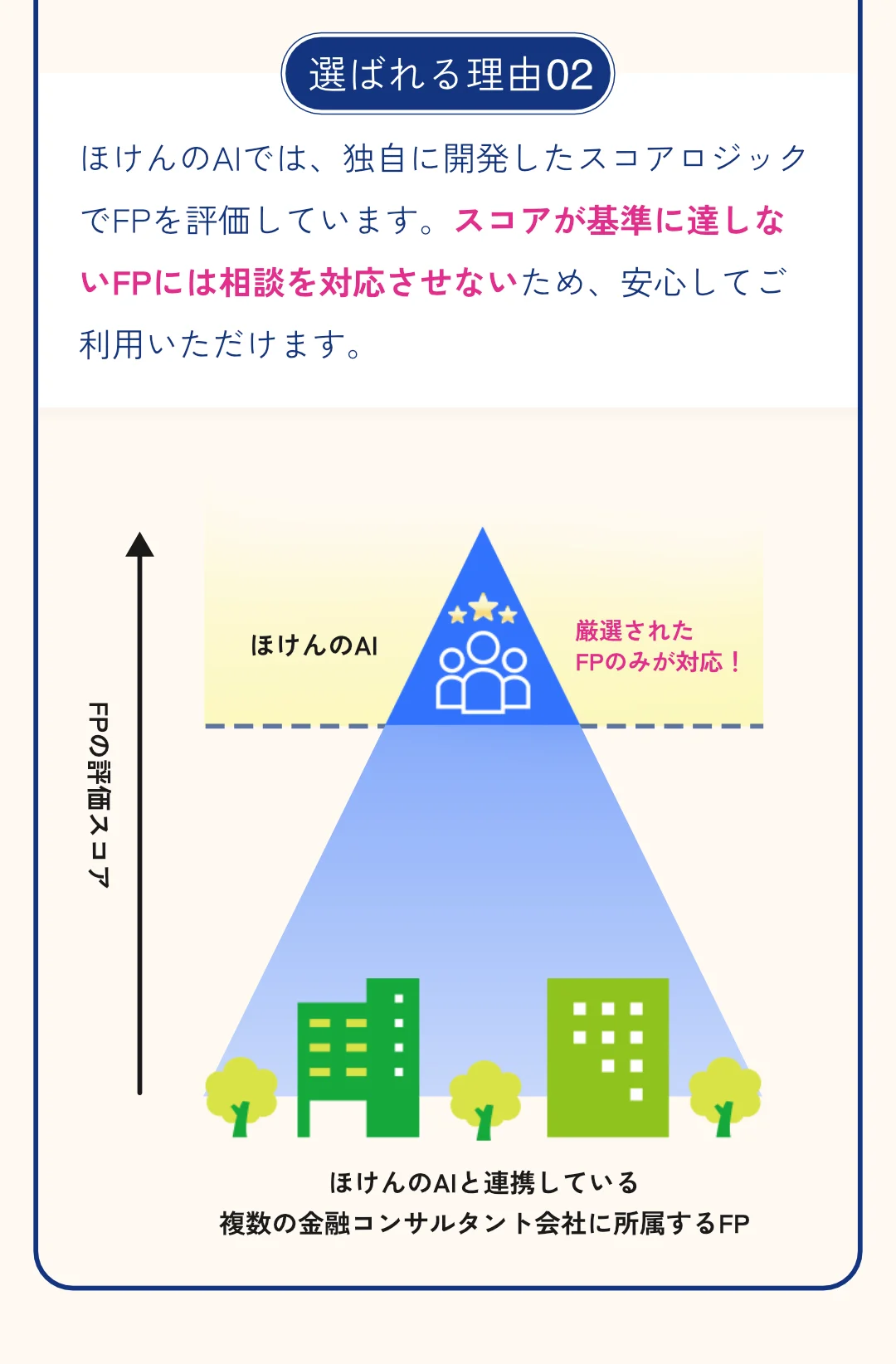

- 5オンラインFP無料相談でリアルな家計弱点や数字を見える化できる

ぜひ無料オンライン相談を

🎁今なら面談後アンケート回答で

1,500円分全員プレゼント!

関連記事一覧

【2025年10月更新】生命保険 新婚20代の必要保障額|3ステップ最短試算

新婚20代の死亡保障は“最低限”で十分。生活費・公的保障(遺族厚生年金5年有期)・葬儀費用をもとに、必要保障額を3ステップで最短試算。共働きは300万円前後、片働きは500万〜1,000万円の目安を事例で提示。

【2025年10月更新】付加年金とiDeCoの違い|自営業の併用順と上限早見表

自営業向けに付加年金とiDeCoを最短設計。付加400円の上乗せ、iDeCo上限6万8,000円、付加加入時のiDeCo上限6万7,000円、基金併用の合算ルール、2027年予定の拡大まで一次リンクで整理。

【2025年10月更新】がん保険 40代女性|一時金と通院の目安(個別相談可)

40代女性のがん保険を最新データで再設計。診断一時金は100万円前後、通院は日額5千〜1万円または月10万円が目安。上皮内新生物の割合・年1回無制限・先進医療費まで一次リンク付きで解説。

【2025年10月更新】医療保険 入院限度日数の基準|60日・120日・無制限(相談可)

平均在院日数25.6日や食事療養費510円/食の最新データと、高額療養費の動向を踏まえ、60日・120日・無制限の選び方を実務で整理。約款の再入院判定や通算の落とし穴も解説。

【2025年10月更新】がん保険 上皮内新生物の扱い:給付割合と対象範囲の見分け方

がん保険の上皮内新生物は商品で扱いが異なります。診断給付金の100%・50%・10%・対象外の見分け方、CISと高度異形成の線引き、約款確認と乗り換えの段取り、公的制度改定まで最新化。

【2025年10月更新】がん保険 30代男性見直し|一時金・通院の設計基準と目安

30代男性のがん保険を最新データで再設計。診断一時金100〜200万円、通院は日額5千円や治療月10万円の二段構え。先進医療の費用や患者申出療養の制度も一次リンクで確認し、既契約の見直しと保険料相場の注意点まで実務的に解説。